In un mondo in cui la tecnologia evolve più rapidamente della nostra capacità di comprenderla, finiamo spesso per trascurare ciò che lasciamo indietro. È un paradosso: mentre celebriamo ogni nuovo framework, ogni release, ogni standard che promette di semplificare il futuro, ci dimentichiamo del software che ha reso possibile tutto questo. Quel software obsoleto che oggi guardiamo con sufficienza, ma che rappresenta un patrimonio storico di valore inestimabile.

Preservare il software non è solo un atto nostalgico. È un dovere culturale. Come per i manoscritti antichi, le pellicole cinematografiche o gli archivi fotografici, anche il software è un bene immateriale che racconta il modo in cui abbiamo imparato a comunicare con le macchine, a costruire sistemi, a immaginare il futuro. Eppure proteggerlo è enormemente più complesso di quanto non sembri a prima vista.

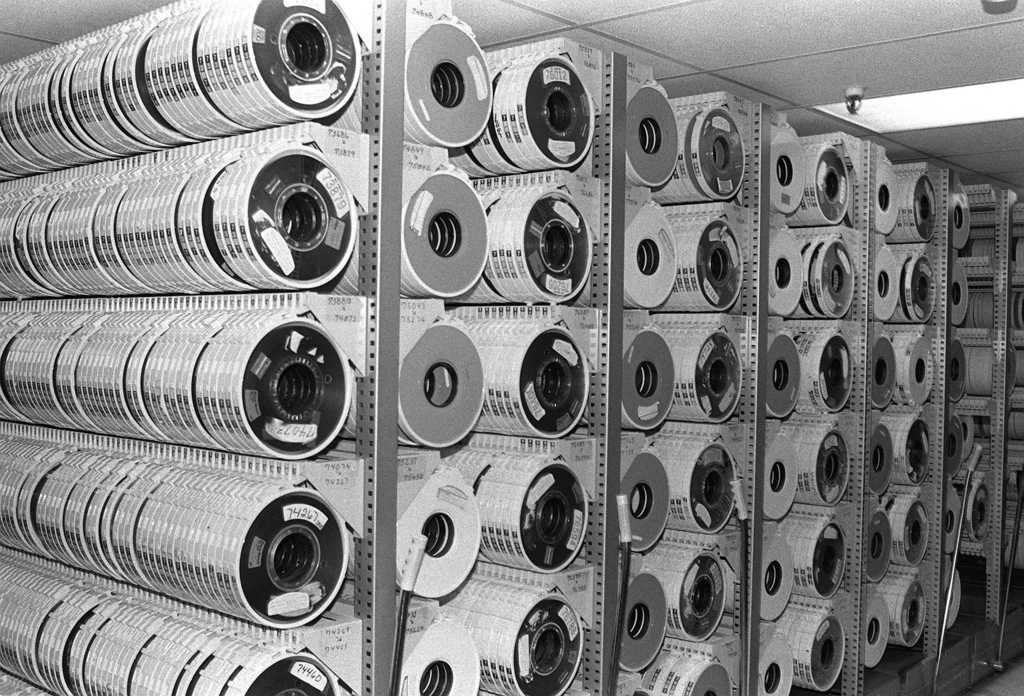

La prima grande difficoltà è l’obsolescenza, sia hardware che software. Le piattaforme su cui girava il codice di ieri sono spesso introvabili, irriparabili o incompatibili con le tecnologie attuali. Interi sistemi operativi non sono più avviabili su macchine moderne, molti dispositivi non sono più supportati, e ricostruire un ambiente originario diventa un’operazione quasi archeologica. Molte opere software esistono oggi solo come file dormienti su supporti magnetici degradati, in attesa di un lettore che non esiste più.

La seconda sfida è rappresentata dai formati proprietari. Gran parte del software del passato – e dei dati che produceva – è legato a standard chiusi, a licenze non più chiare, a codifiche che nessun programma attuale può interpretare. Qui il tema non è solo tecnico, ma anche legale: quando un formato chiuso smette di essere supportato, quel contenuto è perduto, chiuso in un guscio che nessuno può aprire. La proprietà intellettuale, spesso inerte e dimenticata, diventa un ostacolo alla conservazione della storia.

E poi c’è la complessità. Il software non è un oggetto monolitico: è un insieme di codice, dati, interfacce, comportamenti, dipendenze, contesti d’uso. Preservare un programma significa conservare il suo ecosistema, non solo i suoi file. Significa poterlo eseguire, osservarne le dinamiche, comprenderne l’architettura. Per questo la conservazione digitale richiede strumenti e strategie che vanno oltre la semplice archiviazione: servono emulazione per ricreare l’ambiente originario, migrazione per tradurre formati ormai illeggibili, e soprattutto una documentazione accurata che catturi non solo il “come”, ma anche il “perché” di un software.

Progetti come Bitsavers e SIMH hanno aperto la strada, dimostrando che è possibile far rivivere sistemi informatici scomparsi da decenni. Grazie al loro lavoro, ed a quello di tantissimi appassionati – come, ad esempio, il Museo dell’informatica funzionante – possiamo ancora esplorare mainframe, minicomputer, microcomputer e interi sistemi operativi scomparsi. Tuttavia, anche questi sforzi titanici si scontrano spesso con barriere legate ai modelli di licenza del passato, che rendono difficile o impossibile distribuire immagini di sistema o software originali. Come se le catene del copyright continuassero a legare opere che non hanno più alcun valore economico, ma che avrebbero un enorme valore culturale.

Il rischio più grande è l’oblio. Se non preserviamo oggi questo patrimonio, perderemo non solo programmi e sistemi, ma anche la memoria delle relazioni di interdipendenza che hanno portato l’informatica a ciò che è oggi. Perderemo la capacità di comprendere l’evoluzione delle interfacce, dei protocolli, delle architetture. Perderemo un pezzo della nostra storia, una storia fatta di tentativi, di errori, di innovazioni e di soluzioni geniali nate in tempi in cui le risorse erano limitate, ma la creatività no.

Ma c’è un altro aspetto che spesso trascuriamo: il valore educativo di questo patrimonio. Il software storico non è solo un reperto da museo, è uno strumento didattico insostituibile. Studiare come i pionieri dell’informatica hanno risolto problemi con risorse minime ci insegna più di mille tutorial moderni. Osservare l’evoluzione del pensiero algoritmico attraverso implementazioni reali, vedere come certe architetture sono nate e si sono trasformate, comprendere perché alcune soluzioni hanno avuto successo e altre sono state abbandonate: tutto questo è possibile solo se manteniamo vivo l’accesso a quel software. Le nuove generazioni di sviluppatori rischiano di crescere senza radici, senza comprendere da dove vengono le tecnologie che usano ogni giorno.

C’è poi una dimensione scientifica che non possiamo ignorare. Molti algoritmi fondamentali, molte ricerche pioneristiche nel campo dell’intelligenza artificiale, della grafica computazionale, delle reti, della crittografia sono documentati principalmente attraverso le loro implementazioni software. Quando quelle implementazioni diventano inaccessibili, perdiamo non solo il codice, ma anche la possibilità di verificare, riprodurre e comprendere appieno quelle ricerche. È come se uno storico della scienza non potesse più consultare gli esperimenti originali di Galileo o i quaderni di Leonardo: la descrizione teorica non basta, serve l’artefatto concreto.

E qui emerge un tema cruciale: la responsabilità collettiva. La preservazione del software non può essere lasciata solo agli appassionati o ai collezionisti nostalgici. Servono istituzioni culturali che se ne occupino con la stessa serietà con cui preservano libri antichi o opere d’arte. Biblioteche nazionali, musei della tecnologia, università dovrebbero collaborare con le comunità open source, con le aziende tecnologiche e con gli archivi digitali per creare una rete di conservazione distribuita e resiliente. Alcuni paesi hanno già iniziato: l’Internet Archive negli Stati Uniti, il Software Heritage in Francia, il Computer History Museum sono esempi virtuosi, ma molto resta ancora da fare.

C’è anche un’urgenza temporale che non possiamo più ignorare. Ogni anno che passa rende più difficile il recupero. I supporti magnetici si degradano fisicamente: nastri, floppy disk, hard disk degli anni ’80 e ’90 stanno letteralmente perdendo i bit che contengono. Le persone che hanno lavorato su quei sistemi, che ne conoscono i dettagli tecnici e le decisioni progettuali, stanno invecchiando. Quella conoscenza tacita, che non è mai stata documentata formalmente, sta svanendo con loro. E senza quella conoscenza, anche avere il codice sorgente potrebbe non bastare per capire come e perché funzionava in un certo modo.

Trattare il software come un bene culturale immateriale significa riconoscere che questi artefatti digitali meritano la stessa cura e la stessa attenzione che riserviamo ai beni storici tradizionali. Vuol dire investire in strategie di conservazione a lungo termine, creare archivi sicuri, documentare ogni aspetto possibile e favorire la collaborazione tra comunità, istituzioni e appassionati. Significa anche ripensare le leggi sul copyright in modo che non diventino uno strumento di censura storica: quando un software non ha più alcun valore commerciale, quando un’azienda non esiste più o non ha interesse a mantenerlo, dovrebbe esistere un meccanismo per liberarlo e preservarlo per le generazioni future.

Preservare il software significa preservare il nostro passato digitale, comprenderlo e mantenerlo vivo, perché senza memoria tutto ciò che costruiamo oggi rischia di perdere significato. E in un mondo che corre così veloce, avere radici solide e accessibili è forse l’unico modo per non perderci. Non si tratta di guardare indietro con rimpianto, ma di guardare avanti con consapevolezza: sapere da dove veniamo ci aiuta a capire dove stiamo andando e, soprattutto, ci ricorda che ogni riga di codice che scriviamo oggi è destinata a diventare, un giorno, parte di quella stessa storia che oggi rischiamo di dimenticare.