La disputa fra Avi Loeb e gran parte della comunità scientifica intorno a 3I/ATLAS è diventata, negli ultimi mesi, uno dei casi più emblematici di come la scienza affronta – o evita di affrontare – l’inaspettato. Da un lato c’è Loeb, figura di primo piano dell’astrofisica, che insiste nel mettere in evidenza discrepanze nel comportamento dell’oggetto rispetto a una cometa standard. Dall’altro, la maggioranza dei suoi colleghi che ribadisce con sicurezza e con fastidio che 3I/ATLAS è una cometa e che ogni deviazione dalle aspettative rientra nei margini di ciò che è naturale.

Per chi osserva da fuori, soprattutto per gli appassionati di astronomia come me, il dibattito è affascinante ed allo stesso tempo inquietante. Loeb non è certo un outsider improvvisato e le anomalie che solleva – vere o percepite che siano – meritano quantomeno un’analisi approfondita. Eppure, la reazione del mondo scientifico appare spesso irrigidita, quasi infastidita dall’idea stessa che un oggetto possa non rientrare nelle nostre categorie consolidate.

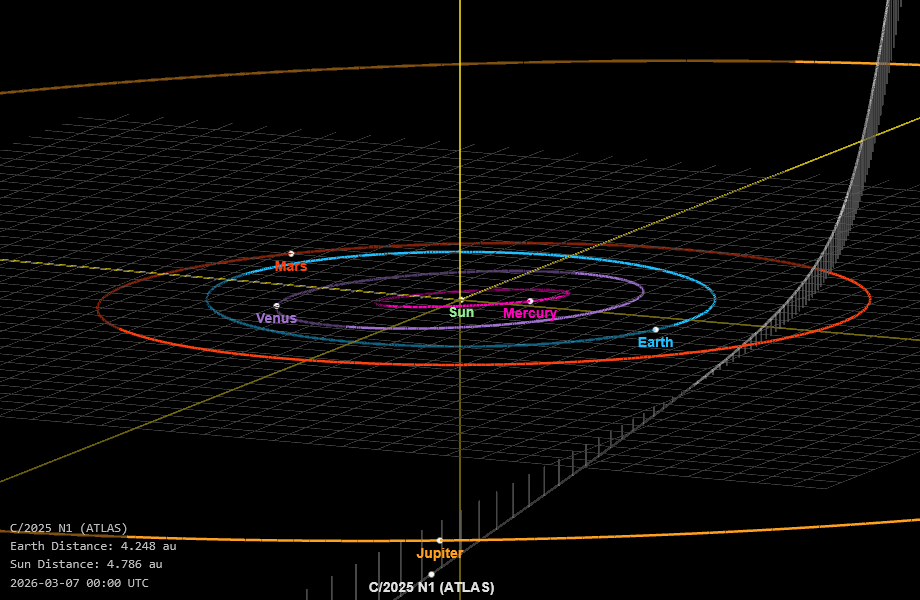

Il punto, però, non è stabilire chi abbia ragione, bensì come ci si sta ponendo di fronte alle domande aperte. Il metodo scientifico nasce per affrontare l’ignoto senza paraocchi, e le anomalie non dovrebbero essere considerate fastidi da archiviare, ma occasioni di comprensione. Tanto più se, come alcuni segnali sembrano suggerire, 3I/ATLAS potrebbe transitare entro il raggio di Hill di Saturno: una coincidenza che – se confermata – aggiunge un ulteriore strato di stranezza ad un quadro tutt’altro che chiaro, fosse solo sul piano statistico.

Il parallelo letterario con ‘Incontro con Rama’ di Arthur C. Clarke non è solo un vezzo da appassionati: è un promemoria culturale. Anche lì un oggetto scambiato per un asteroide si rivela, più tardi, qualcosa di completamente diverso. Non perché la realtà imiti la fantascienza, ma perché la nostra percezione tende a incasellare l’ignoto nelle categorie che già conosce.

E’ molto probabile che 3I/ATLAS sia davvero una cometa. Forse no. Ma ciò che conta davvero è il modo in cui la comunità scientifica decide di interrogarsi su ciò che non capisce del tutto. La vicenda è un invito – e forse un monito – a ricordarci che è la curiosità, e non il consenso, il motore del progresso scientifico.

In fondo, il cielo ci offre continuamente sorprese. Sta a noi decidere se guardarle con il coraggio dell’esploratore o con il fastidio di chi teme che un’anomalia faccia scricchiolare le certezze acquisite.